出版物の奥付に貼られる検印紙や検印制度は日本独自のものだとされている。

一例として「本の情報事典」(出版ニュース社, 1986) の "検印" の項目の一部を引用する。

検印とは、著作権者である著者が、発行される自分の著書の一冊一冊になつ印する印のことで、

欧米の書物にはなく、わが国独特のものである。

欧米の書物にはない、というのは間違いない。スラブ圏やイスラム圏、インド東南アジア圏の書物を含めて、検印を見た事が無い。

(限定版など、連番と共に著者のサインがある例はあるが、検印とは性格が異なる。)

そもそも、巻末に奥付が無く、出版者とその住所、出版年、版権表示等のいわゆる出版情報はタイトルページの裏に表示されるのが普通である。

巻末に表示する出版社も無いわけではないが、かなり少数派である。

もっとも、美術作品の図集や展覧会の図録などでは、デザイン性を考慮してのことだろう、巻末に表示されていることも多い。

出版情報を巻末のページに奥付としてある程度決まった形式で表示するのは、ほぼ日本、中国、韓国、北朝鮮の書物に限られる。

奥付は元をたどれば漢籍に見られる刊記に溯ることができるので、いわゆる漢字文化圏に共通して見られるのは当然だろう。

そしてその奥付に検印紙を貼るのは日本のみ、と一般には言われているが、実際にはそうではない。

僅かではあるが国外の著作物に検印紙とそれに伴う検印が見られることがあり、

韓国では比較的良く使われているようだ。幾つかの例を挙げる。出版地はすべてソウル。

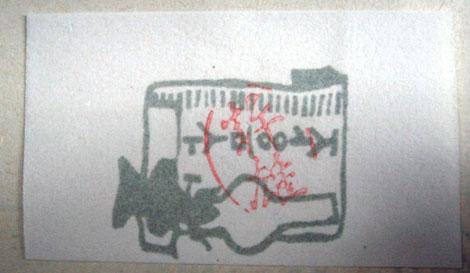

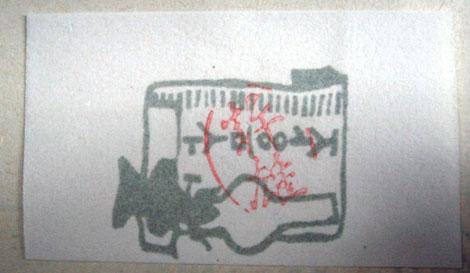

正音社の例。言語学概論 / 許雄, 1965. 捺されているのは著者印。

検印紙のランプの絵が寝ているので、90度傾いて貼られているのがわかる。

書かれている文字は正音社のハングル表記 "정음사" だが、字母を全て縦一列に並べている。

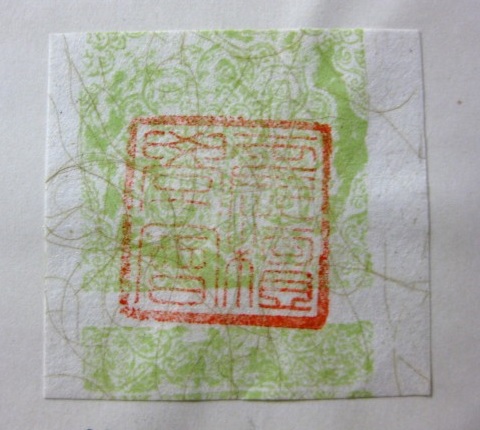

乙酉文化社の例。左から

韓國史 古代篇, 1959. 捺されているのは編者 "震檀学会" の印。

韓國史時代區分論, 1970. 捺されているのは出版社印。

韓國通史 / 韓㳓劤, 1974. 捺されているのは著者印。

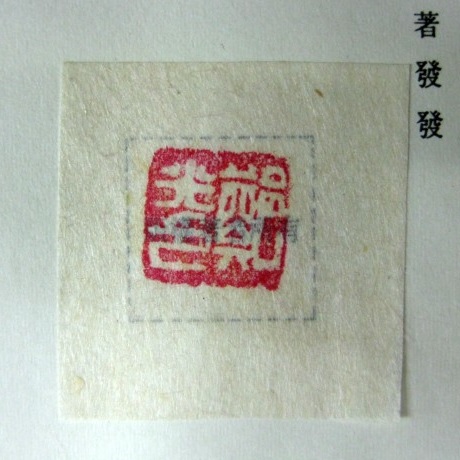

民衆書舘の例。朝鮮儒學史 / 玄相允, 1971.

初刷は1949年。印影(玄在?慶印)は上下逆になっている。捺されているのは親族(著作権者)の印だろうか。

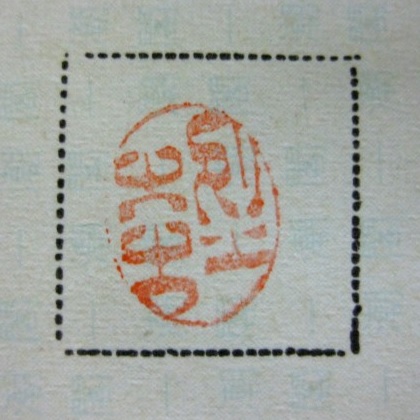

一潮閣の例。韓國神話뫄巫俗研究 / 金烈圭, 1977. 捺されているのは著者印。

太學社の例。司譯院倭學研究 / 鄭光, 1988. 捺されているのは著者印。

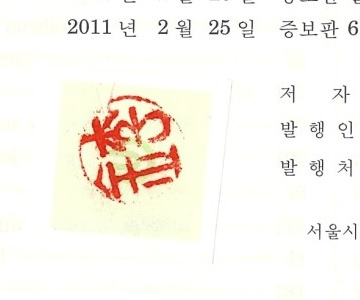

學研社の例。국어음운론 / 이기문, 김진우, 이상억, 2011刷. 印影の「金李」は、著者である金氏と李氏を一つにまとめたもの。

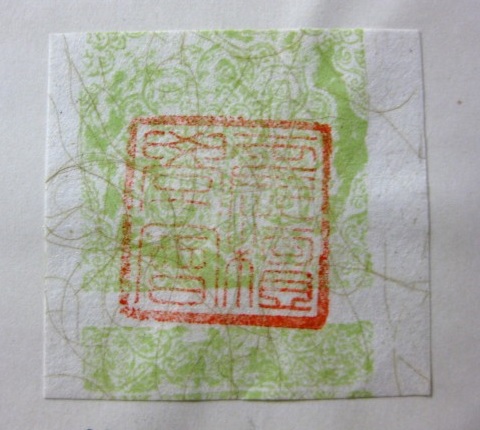

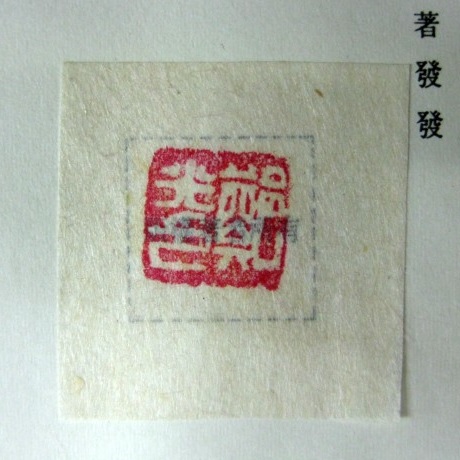

집문당の例。표준 중세국어문법론 / 고영근, 2012刷. 印影は漢字表記で「高永根印」。

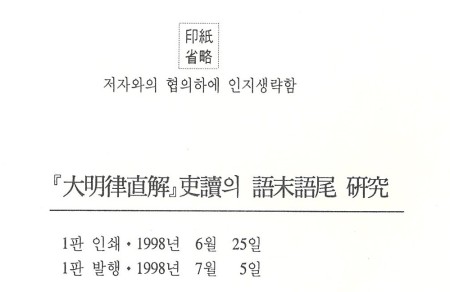

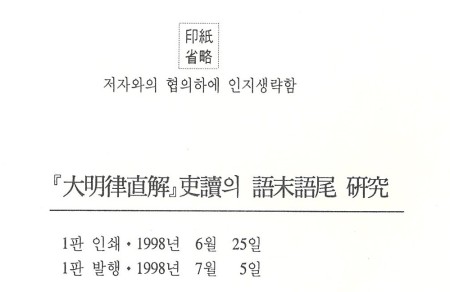

國學資料院の例。「大明律直解」吏讀의語末語尾研究 / 姜榮, 1998.

省略される場合があるのも同じ、名称も "印紙" のようだ。

韓国で検印紙が使用されるのは、おそらく日本統治時代に導入された慣習の名残りだろう。

日本では昭和30年代頃から少なくなり、現在ではほぼ完全に廃れているが、

韓国では1980年頃までは特に珍しいものではないようで、最近の出版物でも散見される。

現在、検印紙や検印がどのくらい使用されているのかわからないが、法的な根拠は無いものと思われる。

[2025.06.04 記]

All rights reserved. Copyrighted by Masanori Kutsuna, 2025.